Source : https://www.terrestres.org/2022/03/07/imaginer-experimenter-bifurquer-les-enseignements-du-passe/

Alessandro Pignocchi

Une stratégie classique pour rendre incontestable une domination consiste à la naturaliser sur la base d’un récit démontrant son caractère inéluctable. Le récit « évolutionniste » joue ce rôle pour la plupart des formes de domination que nous connaissons aujourd’hui : on peut bien les regretter, mais mieux vaut les accepter sagement car elles sont le résultat d’une immuable trajectoire évolutive. Trajectoire que connaissent toutes les sociétés humaines qui les mènent, après un certain nombre de stades intermédiaires, des clans de chasseurs-cueilleurs à l’État-Nation moderne.

Le dernier livre de l’anthropologue américain David Graeber (1961-2020) et de l’archéologue britannique David Wengrow, Au commencement était… Une nouvelle histoire de l’humanité, démonte ce triste scénario. Les auteurs montrent que l’histoire des sociétés humaines a été profondément foisonnante, avec de multiples expériences, bifurcations et hésitations où le choix délibéré et l’imagination politique ont joué un rôle central. La situation actuelle, présentée comme l’accomplissement d’un modèle unique et dans laquelle nous semblons bloqué·es, est toute contingente et n’avait rien d’inéluctable. Comment, alors, nous débloquer ?

La critique indigène et la réaction des Lumières

Face

au parallélisme que l’on ne peut s’empêcher de tracer entre notre

époque et les années trente, le dernier livre de Graeber et Wengrow

pourrait nous en souffler un autre, un peu moins sombre. L’analogie se

ferait cette fois avec la première moitié du 18e siècle et concernerait

le succès de ce que les auteurs appellent « la critique indigène ». Via

les récits des missionnaires, des aventuriers ou encore des

administrateurs, les occidentaux découvrent alors l’analyse que les

peuples autochtones faisaient de l’Europe. A l’époque, venue

principalement d’Amérique du Nord, cette critique était globale : elle

pointait la soumission des occidentaux à l’autorité, le manque de

liberté, d’entraide, et plus généralement l’apparente absurdité de leurs

institutions. Cette composante de la parole indigène s’est

malheureusement à peu près perdue aujourd’hui, pour laisser la place à

un discours focalisé sur nos relations à la « Nature » ou, plus

précisément, sur notre rapport purement utilitariste et destructeur aux

vivants non-humains. Graeber et Wengrow ravivent cette première

composante de la critique indigène du 18e siècle, qui n’a rien perdu de

son actualité, bien au contraire, et sans laquelle le discours sur la

Nature ne saurait avoir la moindre efficacité politique.

Graeber

et Wengrow montrent à quel point l’impact de la parole indigène a été

fondamental sur les Lumières, et à quel point il a été par la suite

minimisé. Dans les salons parisiens, on se passionnait pour les récits

des jésuites horrifiés par la liberté dont jouissaient les indiens, et

les ouvrages du type « dialogue avec un sauvage » étaient d’immenses

succès de librairie. Les européen·nes découvraient en effet des peuples

qui prenaient leurs décisions politiques au consensus, et pour qui les

facultés d’argumentation, d’écoute et tout ce qui favorisait la décision

collective étaient érigés au rang de valeurs suprêmes. Au contact de

leurs envahisseurs, les indien·nes d’Amérique du Nord ont employé ces

qualités pour construire une critique articulée du monde qu’ils

découvraient.

Graeber et Wengrow nous présentent notamment

Kondiaronk, un indien Huron-Wendat particulièrement brillant qui était

régulièrement invité pour débattre à la table du gouverneur de la

Nouvelle-France, qui s’est certainement rendu en France comme

ambassadeur de la Nation Wendate et dont les propos sont consignés dans

les quatre tomes des Dialogues de Lahontan. Kondiaronk y file l’idée

d’après laquelle les institutions françaises semblent faites pour

stimuler les plus mauvais penchants de la nature humaine : « Ô quel

genre d’homme sont les Européens ! Ô quelle sorte de créatures ! Qui

font le bien par force, et qui n’évitent à faire le mal que par la

crainte des châtiments ? » (p. 77). Il exhorte les français·es à adopter

les institutions wendates et leur assure qu’après une petite période

d’adaptation, au cours de laquelle ils seront certainement un peu

désorientés, ils trouveront la vie bien plus joyeuse, épanouissante et

exaltante. Ses arguments sont d’abord centrés sur la liberté

individuelle, une notion qui n’allait pas du tout de soi, loin de là,

pour les européens de l’époque. Il montre ensuite que celle-ci ne peut

être assurée que par des institutions qui encouragent un fort niveau

d’entraide spontané, et donc une certaine forme d’égalité.

Graeber

et Wengrow soulignent que les concepts même de liberté, d’égalité et de

fraternité n’auraient pas pu être pensé, du moins pas de la manière

dont ils l’ont été, sans le choc qu’a constitué pour les occidentaux la

confrontation avec des modes d’organisation sociale aussi radicalement

autres1 Pour une analyse critique de cette thèse voir la recension de

David A. Bell

https://legrandcontinent.eu/fr/2021/12/03/une-histoire-imparfaite-de-lhumanite/.

Le questionnement concernant l’origine des inégalités apparaît

également en réaction à la critique indigène. Et, d’une certaine façon,

ce fut la première brique qui permit aux européen·nes de la neutraliser.

En effet, formulée ainsi, la question commence à ordonner les choses

sur un axe historique et ouvre la voie aux scénarios évolutionnistes :

il y a eu une eden égalitaire, et puis les inégalités sont

(inéluctablement) apparues. La morale plus ou moins tacite des scénarios

évolutionnistes qui ont depuis envahi la pensée occidentale est en

substance la suivante : les indien·nes sont peut-être plus libres que

nous, mais c’est parce qu’ils en sont à un stade inférieur de

développement ; leur critique est pertinente, mais à la manière dont

peut l’être le regard d’un enfant sur le monde des adultes. Or il faut,

et c’est bien triste, grandir. Les sociétés sont contraintes elles aussi

de se développer et, ce faisant, elles voient nécessairement apparaître

les inégalités que nous connaissons.

Ce récit évolutionniste

occupe encore largement le sens commun aujourd’hui et se retrouve dans

des livres de vulgarisation comme ceux de Yuval Noah Harari ou de Jared

Diamond. L’idée directrice est que, poussées par une force mystérieuse,

les sociétés humaines sont condamnées à toutes évoluer selon la même

trajectoire. Aux clans de chasseurs-cueilleurs qui gambadent dans la

savane avec une insouciance juvénile succèdent les tribus, puis les

chefferies, qui elles-mêmes évoluent inexorablement vers les royaumes,

les empires et l’État moderne. L’évolution des moyens de subsistance est

enchevêtrée dans cette histoire des formes d’organisations sociales :

les chasseurs-cueilleurs se mettent à faire de l’horticulture et de

l’élevage avant d’être bouleversés par la « révolution agricole ».

Celle-ci crée la propriété foncière et d’importants surplus, et donc un

pouvoir coercitif pour les protéger ainsi qu’une bureaucratie pour les

gérer. La porte est alors ouverte à une société de plus en plus

hiérarchisée et inégalitaire, et finalement l’avènement de la

civilisation industrielle.

Choix politiques et oscillations saisonnières

L’ensemble

du livre de Graeber et Wengrow démonte ce lieu commun fortement

enraciné dans nos imaginaires. Les auteurs montrent que l’histoire des

sociétés humaines a été beaucoup plus touffue, chatoyante et désordonnée

que ce qui est habituellement raconté. Surtout, le choix réfléchi et

conscient y a joué un rôle au moins aussi important que les

déterminismes environnementaux de tous ordres. Les humains ont fait

preuve d’une imagination politique débridée, ils n’ont jamais été des

automates poussés par une force évolutive dont ils ignoraient tout.

Leurs

choix collectifs concernant la façon dont ils désiraient vivre ont

nourri toutes sortes de bifurcations, d’oscillations et de créations

inattendues. Ces choix étaient alimentés par de complexes jeux

d’imitation et de rejet vis-à-vis d’autres sociétés, parfois très

éloignées géographiquement, par la mémoire de leur propre histoire

jalonnée d’expérimentations joyeuses ou traumatisantes et par

l’expérience directe, lors de rituels et de fêtes qui déstructuraient

l’ordre social et, surtout, lors d’oscillations saisonnières au cours

desquelles tant l’organisation politique que les modes de subsistance

pouvaient se reconfigurer du tout au tout.

Pour construire leur

argument, Graeber et Wengrow s’appuient sur une immense synthèse des

données archéologiques les plus récentes, des données qui étaient

jusqu’à présent restées dispersées dans les cercles de spécialistes.

Leur mise en regard et leur confrontation avec une foule de données

anthropologiques permet aux auteurs de dessiner un impressionnant

panorama d’ensemble. Il est rigoureusement impossible en une recension

de rendre justice à la richesse et au foisonnement de ce livre. Le tri

opéré ci-dessous dans les arguments et les exemples est en grande partie

arbitraire et ne vise qu’à donner une vague idée du déroulé.

Le

scénario évolutionniste déraille dès le paléolithique. L’image d’une

terre uniquement peuplée de petits clans indépendants les uns des autres

est mise à mal par la sophistication de certaines sépultures

découvertes dans une grande partie de l’Eurasie occidentale, dont les

plus anciennes ont 34 000 ans. Celles-ci contiennent des artefacts ayant

demandé des milliers d’heures de travail, peut-être avec un certain

degré de spécialisation artisanal et emploient des matériaux et des

savoir-faire ayant voyagé sur de très grandes distances. Le fait que la

majorité de ces rituels funéraires semblent avoir concerné des personnes

possédant des difformités et des particularités physiques demeure un

mystère, même si le rapprochement avec des données anthropologiques

permet aux auteurs d’énoncer des hypothèses sur le rôle de

l’excentricité. Les premières traces de pratiques culturelles d’une

complexité et d’une diversité incompatibles avec l’image classique

risquent par ailleurs fort d’être encore largement repoussées dans le

passé, dans la mesure où les découvertes archéologiques dans certaines

régions du monde – dont l’Afrique – n’en sont qu’à leur début.

La

vision évolutionniste du paléolithique explose littéralement face à la

découverte de vestiges de constructions architecturales monumentales,

comme les enclos du site de Göbekli Tepe en Turquie, vieux de 9 000 ans,

composés de monolithes richement sculptés et modifiés au fil des

siècles, ou les constructions circulaires en os et en défenses de

mammouth qui apparaissent entre 25 000 et 12 000 ans avant notre ère en

Europe de l’Est. Ces constructions ont nécessité une conception

minutieuse et une grande coordination des tâches. Les indices qu’elles

recèlent indiquent qu’elles étaient destinées à accueillir d’immenses

rassemblements saisonniers. Avec la fin de l’ère glaciaire, ces œuvres

monumentales se multiplient, notamment en Amérique du Nord et au Japon.

Le site de Poverty point, érigé vers 1600 avant notre ère en Louisiane,

est une enceinte de plus de 200 hectares entourée d’immenses tertres.

Ces constructions suivent des principes géométriques que l’on retrouve à

l’identique dans toute la vallée du Mississippi et au-delà, jusqu’au

Mexique et au Pérou, suggérant une circulation des savoirs à très grande

échelle. La grande diversité des objets qui affluaient périodiquement à

Poverty Point, avec des milliers de personnes, semblait destinée à une

intense activité rituelle.

Les auteurs rapprochent ces

découvertes archéologiques et des données anthropologiques concernant

des peuples, comme les Nambikwara, les Inuits, les Kwakiutls, les

indiens des plaines et bien d’autres, qui eux aussi organisaient leur

existence autour d’oscillations saisonnières, des cycles de

rassemblement et de dispersion qui étaient l’occasion d’un profond

changement de vie. Ces peuples disposaient d’une « double morphologie »,

comme l’écrivait Marcel Mauss, qui permettait par exemple aux Inuits

d’avoir « deux structures sociales, une d’été et une d’hiver », et donc «

deux droits et deux religions » (p. 142). Pendant des dizaines de

milliers d’années, ces transformations annuelles, qui se sont maintenues

pour certains peuples jusqu’à très récemment, semblent avoir été la

règle. Des transformations qui concernaient tant l’organisation sociale,

les modes de subsistance, les activités pratiquées que les jeux de

valeurs collectivement acceptés.

Aucune régularité ne permet par

ailleurs de se raccrocher à une forme ou une autre d’évolutionnisme.

Les grands rassemblements se faisaient parfois l’été, parfois l’hiver,

ils pouvaient s’accorder avec les déplacements du grand gibier, les

migrations des poissons, la fructification des fruits à coque ou la

possibilité de pratiquer une forme d’horticulture. Toutes les

combinaisons étaient par ailleurs possibles dans les transformations de

l’organisation sociale. Parfois les grands rassemblements étaient très

égalitaires tandis que les périodes de dispersion connaissaient des

formes de hiérarchie, parfois c’était l’inverse et parfois les deux

périodes de l’année étaient égalitaires ou hiérarchisées mais selon des

modalités bien différentes.

Autrement dit, certains peuples

bondissaient en cours d’année d’une extrémité à l’autre du spectre

évolutionniste, petits clans égalitaires de chasseurs-cueilleurs en été

et sujets d’une vaste structure de type étatique en hiver, tandis que

d’autres peuples en parcouraient en tous sens les différentes étapes.

Les Nambikwara formaient des villages égalitaires pour pratiquer

l’horticulture, et adoptaient de petites structures hiérarchisées

lorsqu’ils se dispersaient, tandis que les Cheyennes et les Lakotas

composaient, lors de leurs immenses rassemblements, une « police du

bison », dotée d’un fort pouvoir coercitif, et destinée à assurer la

bonne coordination des grandes chasses et le bon déroulement des rituels

qui s’ensuivaient. Une police qui se dissolvait avec la dispersion,

pour se reconstituer l’année suivante, mais avec les membres d’un autre

clan, si bien que toute personne au cours de sa vie était amenée à

exercer le pouvoir coercitif et à le subir. Dans les termes des auteurs,

le passé de l’humanité ressemble « bien plus à un défilé de carnaval où

paradent toutes les configurations politiques imaginables qu’aux mornes

abstractions de la théorie évolutionniste. » (p. 157).

À la

lecture de ces pages, nous nous sentons tristement bloqués dans un ordre

social et technologique que nous n’avons pas choisi. Il reste dans nos

sociétés des résidus de variations saisonnières comme, en France, les

grandes vacances d’été, mais avec une ampleur si minimale qu’elles ne

peuvent aucunement nous conférer la profondeur politique que devaient

posséder des peuples expérimentant dans leur chair des métamorphoses

beaucoup plus radicales. Celles et ceux d’entre nous qui ont eu la

chance de changer de vie pendant une période relativement longue, par

exemple à l’occasion d’une année sabbatique, savent que même les

composantes de soi que l’on croyait les plus immuables se transforment,

au point que l’on pourrait être tenté de changer de nom, comme le

faisaient les Kwakiutl au moment des transitions entre dispersion et

rassemblement. Au-delà de la maturité politique, on ne peut qu’imaginer

avec envie l’état d’euphorie et d’exaltation que devait connaître des

personnes se rendant, avec leur petit groupe, à un grand rassemblement

annuel, au cours duquel elles allaient participer à des parties de

chasses exaltantes, se mêler à une socialité liée à des pratiques

horticoles, participer à la construction de somptueuses œuvres

architecturales avec des centaines de personnes ou encore se mêler à une

foisonnante vie rituelle et magique.

Les évolutionnistes2Les «

évolutionnistes » en anthropologie sont désormais en grande partie des

hommes de paille. Plus personne ou presque ne défend ce scénario sous sa

forme première. Alain Testart, notamment dans Les chasseurs-cueilleurs

ou l’origine des inégalités (Paris, Société d’Ethnologie, 1982), discute

du phénomène de cliquet introduit par la pratique du stockage, mais

cette forme d’évolutionnisme très nuancé est relativement indépendante

de la critique de Graeber et Wengrow. En revanche, dans le sens commun

et dans les ouvrages de vulgarisation, l’évolutionnisme des origines

reste la théorie dominante. ont pris comme modèle pour l’aube de

l’humanité les populations de chasseurs-cueilleurs qui subsistaient

encore au XXe siècle, dans les rares endroits inhospitaliers qu’on leur

avait laissés, comme le cercle polaire ou les déserts africains. Avec un

ton espiègle qui court tout au long de l’ouvrage, Graeber et Wengrow

remarquent qu’il est étonnant que les chasseurs-cueilleurs du

paléolithique, à l’époque où la terre n’était qu’à eux, se soient

installés délibérément dans les endroits les plus hostiles et aient

délaissé les rives des grands fleuves, les deltas et toutes les zones

les plus giboyeuses et les plus fertiles. Tout aussi surprenante aurait

été l’absence totale d’expérimentation politique et sociale pendant

plusieurs dizaines de milliers d’années.

Grandes villes égalitaires, petits royaumes perchés et agriculture en dilettante

Les

évolutionnistes pourraient répondre que, certes, ils ont sans doute

sous-estimé la complexité des premiers temps, mais que dès que ces

grandes structures saisonnières devenaient pérennes, comme des villes

modernes ou, plus généralement, dès que la population se densifiait de

façon durable, alors leur scénario reprenait ses rails et menait

inexorablement aux hiérarchies sociales stabilisées, aux despotes, à la

société industrielle et aux élections tous les cinq ans. Là encore,

cette histoire est sans rapport avec ce que dit l’archéologie. Les

vestiges de Çatal Höyük en Turquie, considérée comme la plus ancienne

ville connue, ne semblent révéler aucune forme de stratification sociale

ni de pouvoir centralisé sur les mille cinq cent ans de son histoire,

de – 7 400 ans à – 5 900 ans.

Les grandes villes plus tardives

des plaines mésopotamiennes, comme Uruk, étaient également plutôt

égalitaires. Des formes d’égalitarisme qu’elles maintenaient

généralement en place grâce à une bureaucratie complexe. Ce sont au

contraire les petites sociétés des plateaux et des steppes environnantes

qui s’apparentaient à des royaumes. Leurs monarques fondaient leur

pouvoir sur un charisme acquis par des exploits guerriers et sportifs,

et rejetaient violemment tant l’égalitarisme que la bureaucratie des

plaines. Ce contraste relève d’un jeu de distinction sociale à grande

échelle, que Graeber et Wengrow nomment « schismogenèse », et qui opère

tout au long de l’histoire des sociétés humaines. Une logique

contrastive qui s’étendait jusqu’aux systèmes de valeurs : à la

valorisation des pratiques plutôt liées aux femmes, notamment agricoles,

dans les plaines, répondait une glorification des valeurs viriles liées

à la chasse et à la guerre sur les plateaux – même si, pour leur

subsistance, ces populations commerçaient entre elles et dépendaient

toutes deux d’un mélange complexe entre pratiques agricoles et

exploitation des ressources sauvages.

Les grands centres urbains

explorant différentes formes d’égalitarisme et différents modes de

prise de décision démocratique se retrouvent, sous de multiples formes

et avec autant de trajectoires particulières, partout dans le monde et à

toutes les époques. Même Teotihuacan (Mexique), dont le nom suffit à

évoquer aux lecteurs naïfs comme moi des images de caciques tatoués

arrachant les boyaux de leurs sujets, a été égalitaire pendant la plus

grande partie de son histoire. Lors de ses cent premières années,

Teotihuacan semblait s’engager sur la voie menant à une aristocratie

guerrière concentrant tous les pouvoirs. Mais sa population a

soudainement bifurqué pour s’engager dans un « incroyable programme de

logement social » (p. 429). Le temple de Quetzacóatl fut profané et les

sacrifices humains autour des pyramides de la lune et du soleil ont

cessé, tandis que la ville se couvrait de complexes résidentiels logeant

chacun entre 60 et 100 personnes dans de confortables habitations en

dur organisées autour de cours centrales. Et ce sans qu’aucune élite

gestionnaire ne coiffe les conseils de quartier dont les lieux

d’assemblée étaient disséminés dans toute la ville.

L’organisation

démocratique de Teotihuacan est loin d’être une exception. Elle se

retrouve entre autres dans des cités plus tardives pour lesquelles

existent des récits de visiteurs européens, comme Tlaxcala, qui abritait

au moment de la conquête 150 000 personnes. Les décisions politiques y

étaient prises à l’unanimité par un conseil dont les membres étaient

sélectionné·es pour leurs qualités d’autodérision et leur capacité à

supporter l’humiliation, et qui devaient subir une série d’épreuves

visant à leur « mettre l’ego en miettes » (p. 451).

L’agriculture,

quant à elle, n’est pas du tout apparue subitement, transformant

irréversiblement la vie sur terre, comme le suggère l’expression

classique de « révolution agricole ». Des pratiques agricoles sont

apparues dans de multiples endroits et se sont mêlées organiquement aux

pratiques de subsistance fondées sur les ressources sauvages, avec

toutes sortes d’intermédiaires possibles, sans les dominer ni les

remplacer. Ce fût notamment le cas dans la région du fameux croissant

fertile pendant trois-mille ans, ce qui est long pour une révolution. À

Çatal Höyük, on pratiquait une agriculture de décrue qui demandait peu

de travail et qui, soit dit en passant, était incompatible avec la

propriété foncière puisque les sites de plantation changeaient chaque

année. On n’y a en revanche pas domestiqué les bœufs et les cochons

comme cela se faisait dans des régions avec lesquelles Çatal Höyük

entretenait d’importants échanges : on préférait chasser leurs

équivalents sauvages.

À l’inverse, en Grande-Bretagne vers 3300

avant J.-C., la céréaliculture a été abandonnée au profit de la récolte

de noisettes, tout en conservant les cochons et les bovins domestiques,

peut-être parce que ce mode de subsistance était plus compatible avec

les grands déplacements saisonniers, ou pour toute autre raison qui

semblait rendre la vie plus agréable. Les motivations pour adopter des

pratiques agricoles ne relevaient d’ailleurs pas nécessairement de la

subsistance. Elles pouvaient être liées à la forme de socialité que ces

pratiques sous-tendaient, ou à des raisons rituelles et festives, comme

sur les toits grecs dans les « jardins d’Adonis ». Les récits

évolutionnistes se demandent souvent pourquoi l’agriculture a « échoué à

gagner » telle ou telle région qui lui était pourtant favorable

(p.322). Les hypothèses imaginées évoquent généralement des subtilités

environnementales, quand la raison tient au fait que les peuples qui

habitaient ces régions avaient choisi sciemment de se passer

d’agriculture, ou d’adopter des formes hybrides, en fonction de ce

qu’ils considéraient, pour de multiples raisons, comme les bons choix de

vie.

On voit ce que l’on connaît

Graeber

et Wengrow, avec une évidente délectation, parsèment leur démonstration

de méta-remarques sur le monde de la recherche. Ils notent par exemple

avec quelle aisance les universitaires, biberonnés à la hiérarchie et au

patriarcat, ignorent tout ce qui ne correspond pas à leurs attentes.

Ainsi, dans une aire donnée, par exemple l’Égypte ancienne ou la société

Maya, les périodes égalitaires, ou plus généralement celles qui

illustrent des modes d’organisation difficilement compatibles avec leur

scénario pré-écrit, se voient rangées sous des concepts tels que «

période archaïque », « période de transition », « âges sombres », « pré-

», « proto- » ou « post- » quelque chose.

Les cités

ukrainiennes néolithiques se voient qualifiées de « megasites », ou de «

villages surdimensionnés », mais pas de « villes », sans doute parce

qu’on n’y trouve pas de trace de hiérarchie ni de pouvoir centralisé.

Pour la même raison, leur organisation est qualifiée de « simple » :

pour devenir « complexe », il leur faudrait des chefs, alors qu’on

imagine bien à quel point ça ne devait pas être simple de maintenir un

fort égalitarisme entre plus de dix-mille personnes. Leur mode de

subsistance reposait par ailleurs sur un patchwork d’importations, de

pratiques agricoles, de chasse et de cueillette qui nécessitait sans

doute une logistique minutieuse. La ville de Taosi, en Chine, après des

débuts marqués par une forte stratification sociale, et à la faveur de

ce qui s’apparente à une révolution deux mille ans avant notre ère, a

connu plusieurs siècles d’égalitarisme. Les archéologues en ont dit

qu’elle « avait perdu son statut de capitale et était en proie à

l’anarchie » (p. 415), « au chaos », qu’elle avait subi un «

effondrement » (p. 416), alors même que sa population a augmenté pendant

cette période. Le point culminant du ridicule est atteint par un

chercheur travaillant sur la société minoenne et qui, alors même que

toutes les données montrent que le pouvoir politique était exercé par

des assemblées collégiales de femmes, tente d’expliquer que la forme du

siège central semble tout de même « mieux convenir à un homme ». Quant à

la seule statuette masculine découverte lors des fouilles, elle a

immédiatement été qualifiée de « prince ».

Le pouvoir centralisé

autoritaire et patriarcal est pris comme le mode d’organisation par

défaut, faisant porter la charge de la preuve sur celles et ceux qui

cherchent à démontrer son absence, alors même que les chefs autoritaires

laissent en général beaucoup plus de traces que les systèmes politiques

égalitaires. En l’absence de telles traces, l’attitude spontanée

consiste à dire qu’elles ont dû disparaître, à moins que l’on ne

qualifie la société correspondante d’exception ou de pré- quelque chose.

C’est que, comme « les universitaires ne font que très peu, voire

jamais, l’expérience de la prise de décision démocratique, ils ont du

mal à envisager cette possibilité pour d’autres » (p. 407).

Les

tenants de l’évolutionnisme tiennent par ailleurs à ce que la démocratie

ne soit apparue qu’une seule fois, en Grèce, comme une sorte de

miracle, alors que des formes d’auto-gouvernance, y compris à très

grande échelle, des modes de prise de décision démocratique et des

formes d’organisation sociale explorant différents types d’égalitarisme

se retrouvent dans toutes l’histoire humaine et sur tous les continents.

Ces systèmes étaient d’ailleurs souvent nettement plus égalitaires que

l’expérience grecque qui excluait de la prise de décision les femmes,

les étrangers (jusqu’à 30 % de la population) et les esclaves (40 % de

la population).

Les évolutionnistes ont une dernière carte :

certes l’histoire a été un peu plus chaotique que ce que nous avons

l’habitude de raconter, mais après quelques vaines cabrioles l’humanité a

fini par retomber sur ses pattes, c’est-à-dire sur l’État moderne et

son cortège de pouvoir coercitif, de hiérarchies et d’inégalités.

L’histoire de l’Amérique du Nord, brutalement interrompue par la

conquête, prouve le contraire. Le continent, aux alentours de l’an 1000,

a connu le développement de grands centres urbains dotés d’un pouvoir

centralisé, héréditaire et fortement coercitif (par exemple à Cahokia,

dans la vallée du Mississippi). Ces villes ont fini par être démantelées

ou simplement abandonnées, et les zones qu’elles occupaient, comme un

symbole, ont par la suite été soigneusement évitées. Ces expériences

traumatisantes ont marqué l’histoire politique du continent, si bien que

les institutions qui se sont développées par la suite ont souvent été

pensées pour en prendre le contre-pied et éviter qu’elles ne se

reproduisent. Kondiaronk, cet indien Huron-Wendat que nous avons

rencontré au début de l’ouvrage, portait donc sur les institutions du

vieux-continent un regard qui, loin d’être enfantin, était façonné par

cette longue et complexe tradition de philosophie politique.

Libertés fondamentales et formes de domination

Pour

s’y retrouver dans ce jubilatoire foisonnement d’expérimentations,

Graeber et Wengrow proposent de distinguer trois libertés fondamentales

et trois formes de domination. Les trois libertés sont la liberté de

fuir, de désobéir et de changer d’organisation sociale. Les formes de

domination s’exercent par la violence, le contrôle de l’information et

le charisme.

Dans l’État moderne, ces trois formes de domination

se combinent d’une façon particulière, via la souveraineté

territoriale, la bureaucratie et les élections, mais cela n’avait rien

d’inéluctable (cette combinaison est d’ailleurs en train de se défaire,

mais pas dans le sens que nous désirons, pour se reconfigurer en de

grandes bureaucraties internationales sans souveraineté territoriale,

comme le FMI, la banque mondiale ou les grandes banques d’affaires). Au

cours de l’histoire, les différentes formes de domination se sont

combinées et recombinées de toutes sortes de façons. Elles ont souvent

été absentes et explicitement combattues, souvent l’une d’entre elles

s’exerçait de façon isolée, parfois elles se combinaient par deux. Les

chercheurs ont eu tendance à appeler « État », « structure étatique » ou

« proto-État » toutes les formes complexes d’organisation sociale dans

une logique parfaitement circulaire : est un État tout ce qui est

complexe, et vice versa, subsumant ainsi sous le même concept des modes

d’organisation très disparates. Ce regroupement artificiel entretenait

l’idée d’après laquelle une société étendue et complexe a nécessairement

besoin d’un gouvernement vertical doté de pouvoir coercitif, alors même

que les systèmes institutionnels les plus complexes ont souvent

précisément été ceux qui avaient pour fonction de lutter contre les

inégalités, la centralisation du pouvoir et de maintenir un processus de

décision démocratique.

Distinguer précisément les différentes

formes de domination et leur mode d’expression permet de tracer

d’inattendues et instructives analogies. À travers ce prisme, le système

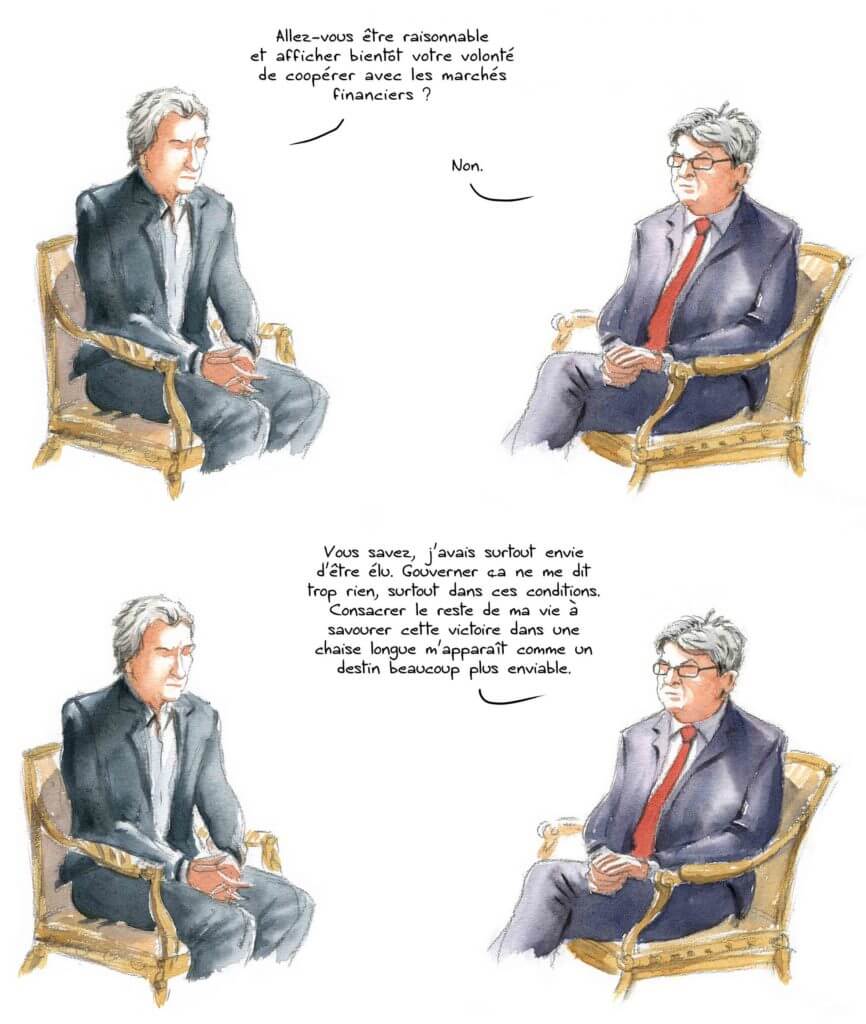

électoral que nous connaissons n’apparaît plus comme l’essence de la

démocratie, mais comme son antithèse (une idée qui allait d’ailleurs de

soi jusqu’à la fin du XIXe siècle). Bien plus qu’aux assemblées

citoyennes et démocratiques de certaines villes mésopotamiennes, nos

élections s’apparentent à la « politique charismatique » en vigueur dans

les petits royaumes qui les entouraient, où les membres de

l’aristocratie dirigeante rivalisaient les uns avec les autres, à

travers toutes sortes de performances spectaculaires, pour solidifier

leur pouvoir. Le vote donne simplement le droit à la population

d’intervenir dans la compétition à grand spectacle qui départage des

personnages suffisamment bien nés pour pouvoir consacrer tout leur temps

à la politique.

Quant aux complexes processus administratifs,

que l’on associe aujourd’hui au terme dépréciatif de bureaucratie, leur

apparition semble avoir été plutôt guidée par des aspirations

égalitaires. Par exemple, entre environ – 6 000 et – 5 000, de vastes

réseaux de villages, dans une zone allant du sud de l’Iran à la Turquie,

se sont dotés d’outils administratifs conçus pour prévenir tout

déséquilibre de richesse et de statut. Cette fonction première de

l’administration s’inverse lorsqu’elle est capturée par des intérêts

privés : des institutions initialement pensées dans une logique de soin

deviennent des structures de domination (c’est ce qui finit par se

produire à Uruk). La bureaucratie contemporaine évoque moins les

systèmes administratifs à visée égalitaire des origines que des formes

de domination fondée sur la maîtrise de l’information, comme les

structures qui organisaient les savoirs ésotériques et les transes

hallucinatoires dans la société péruvienne de Chavín de Huántar.

Débloquer l’ordre social par la lutte territoriale

L’importance

des jeux de distinction dans l’histoire, c’est-à-dire la façon dont les

sociétés se sont construites et pensées par opposition les unes aux

autres, rappelle ce qui continue de se produire aujourd’hui à petite

échelle autour des territoires autonomes, du mouvement des ZAD, dans une

partie du monde associatif et sans doute dans de nombreux autres

endroits. On y tente en effet souvent de prendre le contre-pied de ce

qui se passe du côté de l’État : prise de décision au consensus, choix

politiques émancipés des logiques de profit, élaboration d’institutions

destinées à contenir l’importation et la reconstitution des différentes

formes de domination, relations non-utilitaristes avec les vivants

non-humains, etc. Ces expériences, qui tentent de retrouver un peu de

diversité et, donc, de revigorer les trois libertés fondamentales, sont

malheureusement beaucoup trop marginales. La question qui se pose est

alors de savoir comment, après tant d’expérimentations dans les derniers

millénaires, avons-nous pu nous retrouver bloqués dans une forme

d’organisation sociale aussi peu satisfaisante ? Et surtout : comment

nous débloquer ? Le livre ne donne pas de réponse, et on peut imaginer

que les trois autres volumes qui étaient prévus, et dont l’écriture a

été tragiquement interrompue par la mort de David Graeber, nous auraient

donné des pistes.

Risquons une modeste proposition de loi qui

irait dans le sens du déblocage. L’objectif est d’ouvrir des brèches sur

le territoire pour laisser émerger des modes d’existence fondés sur

d’autres logiques et ainsi créer plus d’hétérogénéité dans les

possibilités d’organisation sociale.

Aujourd’hui, lorsqu’une

occupation de terre de type ZAD se met en place, ou lorsque s’ouvre un

squat, les seules voies légales pour obtenir un délai avant l’expulsion

sont la trêve hivernale, la démonstration de très grande précarité ou de

l’impossibilité de se reloger. Il arrive que les occupant·es mettent en

valeur les vertus de leur projet, par comparaison avec celui envisagé

par le propriétaire, public ou privé, mais cela n’a de poids que dans le

cadre d’une éventuelle guerre médiatique. Légalement, la nature des

projets respectifs n’a aucune valeur. La proposition de loi consisterait

à rendre cette comparaison obligatoire et à conditionner à son résultat

l’éventualité d’une procédure d’expulsion. Ce serait une façon de

redonner la primauté au droit d’usage sur le droit de propriété.

La

comparaison pourrait être encadrée par des critères sociaux et

environnementaux relativement consensuels, que même le plus cynique des

entrepreneurs privés aurait du mal à récuser publiquement. Leur

application à chaque cas concret serait débattue par des assemblées,

prenant idéalement leurs décisions au consensus, et qui impliqueraient

tous les « co-affecté·es » par les projets. Par exemple, les habitant·es

du territoire, mais aussi tous ceux et celles qui ont des interactions

particulières avec les non-humains qui y vivent. On pourrait aussi

imaginer des clauses fonctionnant sur le principe de la trêve hivernale,

avec par exemple une obligation d’attendre les premières récoltes dans

le cas où les occupant·es auraient eu le temps de faire des semis. C’est

une loi qui rendrait l’État autophage : il se grignoterait lui-même.

Cela

nécessite d’être peaufiner… Mais l’idée est que l’on ne retrouvera les

trois libertés fondamentales de Graeber et Wengrow, notamment celle de

changer d’organisation sociale, qu’en parvenant à desserrer, sur

certains territoires, les mailles de l’État. Même pour les gens qui

n’ont aucune envie d’aller tenter l’expérience sur un territoire

autonome, rester du côté de l’État deviendrait une affaire de choix. Un

choix qui pourra à tout moment être remis en question, ce qui offrira à

la population une nouvelle arme dans le rapport de force avec les

classes dirigeantes et possédantes. Retrouver la possibilité de fuir

desserrera, par là même, l’étau économique dont l’État est devenu le

garant, ce qui est une condition nécessaire pour envisager de

transformer collectivement nos relations aux non-humains.

Cette

transformation, à laquelle beaucoup de gens appellent mais en omettant

généralement d’en énoncer les conditions, ne peut en effet se produire

dans un monde où l’exigence de rentabilité et les impératifs économiques

chapeautent l’ensemble de la vie politique et sociale. Les règles du

jeu économique imposent en effet de considérer collectivement les

non-humains comme des objets, que l’on exploite ou que l’on protège,

mais dans tous les cas que l’on utilise, et interdit de tenir compte de

leurs intérêts et de leurs perspectives.

Autrement dit, dans une

situation où les intérêts de l’État et ceux des grands acteurs de la

sphère économique sont aussi parfaitement superposés qu’ils le sont

aujourd’hui, la liberté de transformer nos relations aux non-humains est

conditionnée à la liberté de changer radicalement nos modes

d’organisation sociale. Il faut donc espérer que l’engouement – tout

relatif – pour l’anthropologie de la Nature3Cet intérêt se manifeste par

exemple dans le succès de Baptiste Morizot, Manières d’être vivant,

Actes Sud, 2020. qui peut rappeler par certains aspects le succès de la

critique indigène au début du XVIIIe siècle, se transforme rapidement en

une passion pour les perspectives de transformation sociale.

Cela

ne suffira sans doute pas à construire le rapport de force qui

permettrait de faire passer le projet de loi ci-dessus. Mais imaginons

que dans un futur proche les choses se mettent à tanguer vraiment, ce

qui est loin d’être exclu. Tanguer au point de faire réellement peur aux

classes dirigeantes et possédantes. Leurs membres s’adonneront de façon

prévisible à des comportements individualistes et survivalistes encore

plus spectaculaires et abjectes que ceux qu’ils pratiquent aujourd’hui,

pendant que les ZAD et tous les réseaux de solidarité locaux se

démèneront pour nourrir et loger la population. On peut cette fois

tracer un parallélisme avec la sortie de la deuxième guerre mondiale, et

se rappeler que les députés communistes sont parvenus à faire voter la

sécurité sociale entre autre parce que le grand patronat s’était

discrédité en faisant dans l’ensemble le choix de la collaboration

tandis que le Parti communiste était auréolée par l’aura de la

résistance. Une fenêtre politique pourrait donc, de la même manière,

s’ouvrir bientôt pour faire passer des lois squat/ZAD et droit d’usage.

Il

n’est pas difficile de trouver des objections à ce scénario, par

exemple en faisant valoir que les apprentis fascistes qui pullulent ne

le laisseront pas se dérouler sans rien faire. Mais reconnaissez qu’il

n’est pas évident ces temps-ci d’esquisser des perspectives optimistes.