Source : https://www.terrestres.org/2022/09/16/le-kaleidoscope-de-la-catastrophe-lumieres-et-opacites-chez-andreas-malm/

Post-scriptum : si nous avons besoin d’un héros révolutionnaire

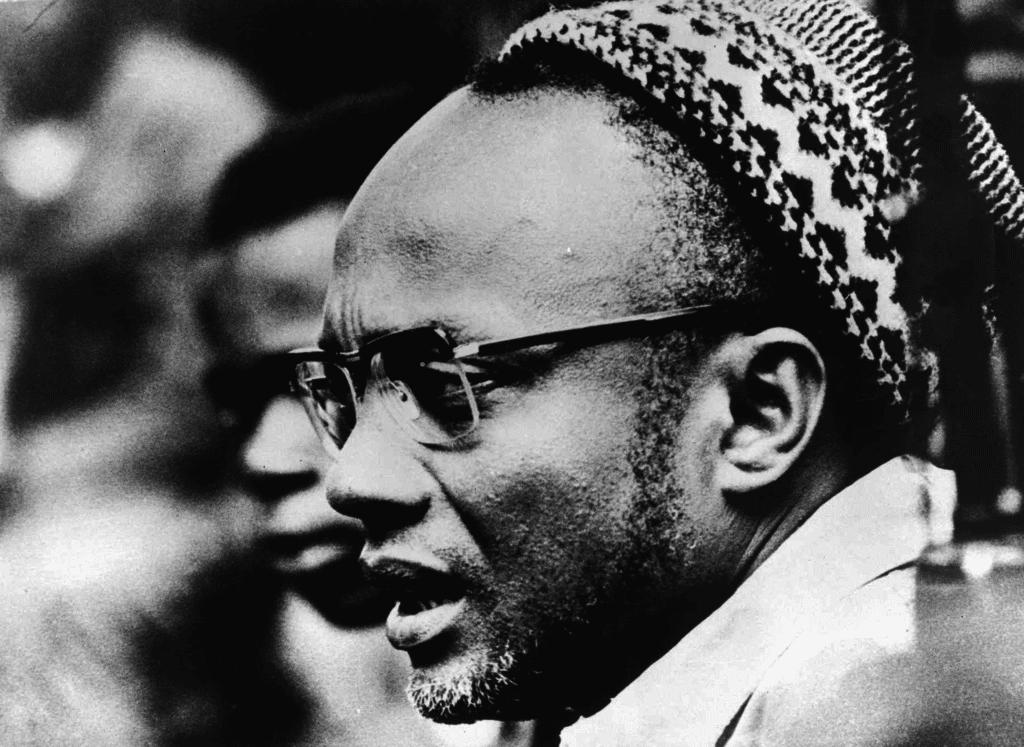

Si nous avons besoin d’un héros révolutionnaire, la figure d’Amílcar Cabral pourrait être un meilleur professeur que Lénine. Dans les années 1950, cet agronome guinéen formé à Lisbonne a accepté un emploi auprès des autorités portugaises. Il devait réaliser une étude foncière de la Guinée-Bissau, dont le gouvernement colonial espérait qu’elle permettrait d’identifier les zones propices aux cultures commerciales.

Cabral a fait quelque chose de différent. Il a utilisé le projet pour documenter la façon dont les cultures de rente existantes, comme les arachides, dévastaient l’écologie des sols et rendaient les producteurs dépendants du marché mondial. Il s’est mis en contact avec des villageoi·ses de tout le pays, a discuté des innovations dans les pratiques indigènes d’utilisation des terres, et a tissé un réseau d’allié·es dans lequel une lutte de libération pourrait prendre racine. Lors d’une conférence à Londres en 1971, il a décrit la lutte armée qu’il était venu mener :

« Nous sommes dans une partie plate de l’Afrique. […] Les manuels de guérilla disent généralement qu’un pays doit avoir une certaine taille pour pouvoir créer ce qu’on appelle une base et, en outre, que les montagnes sont le meilleur endroit pour développer la guérilla. […] Quant aux montagnes, nous avons décidé que notre peuple devait prendre leur place, car il serait impossible de développer notre lutte autrement. Notre peuple est donc nos montagnes48 ».

Cabral procédait par l’étude de la terre, établissant des connexions entre les technologies de l’agronomie contemporaine et les technologies paysannes locales, multipliant ses connaissances des écologies sociales et naturelles de la Guinée, et des points où les colonisateurs étaient vulnérables aux attaques ou au sabotage, comme une partie essentielle de cette recherche. Il établissait des connexions avec et entre différents villages et groupes ethniques (y compris sur les îles du Cap-Vert), et faisait circuler les idées et tactiques révolutionnaires à travers ses rencontres. Lorsque le parti de Cabral, le PAIGC, a pris les armes, la lutte a trouvé la sécurité, la nourriture et l’information grâce aux réseaux d’entraide paysans et urbains.

Cabral nous donne une image du révolutionnaire écologiste : il s’engage dans une recherche militante, se situe par rapport à la terre et aux gens, et relie les technologies sans présumer de la supériorité de la plus « moderne ». Et ils poursuivent une stratégie qui est à la fois militante et sensible à la tâche de suturer les failles métaboliques causées par l’exploitation et l’extractivisme. Il s’agit d’une politique adaptée aux décombres de la catastrophe en cours, mais considérée non pas comme un simple espace de ruine et de victimisation, mais comme des territoires de survie et de résistance.

En brisant le kaléidoscope, nous cherchons des moyens d’articuler care et décisions radicales, mouvement urgent et lent travail d’enracinement. Comment les réseaux d’aide mutuelle peuvent-ils permettre le sabotage, et comment l’autonomie populaire peut-elle permettre un assaut contre l’État capitaliste, ou creuser un fossé entre les fonctions de reproduction sociale et capitaliste de l’État ? Lorsque le Kaléidoscope est brisé, le tunnel de l’histoire se brise et devient un horizon. Ici, nous faisons face à la catastrophe non pas simplement avec l’urgence de la peur et de la sympathie pour les victimes, mais avec le dégoût existentiel de nos entrelacements avec le capital fossile et le désir d’autres formes de vie.